夏の終わりに岩尾根歩き

北鎌尾根〜西穂高岳

夏も終わりになって、また上高地へやってきた。

河童橋は多くの人で賑わっていたが、梓川は相変わらず清らかで、残雪の残る穂高の山々は青空に屹立していた。

はじめに

1 北鎌尾根については、トラバースルートを歩いたものです。

2 これから登られる人のために、前回歩いたルートを補足するものであり、詳細は2009年の

「冥土のみやげ北鎌尾根」をご覧ください。

3 岩峰につけたP7〜P15などの符号は、固有のピークを示すものではなく、このHPを見やす

くするために付けたものです。

4 奧穂高岳から焼岳は、電池が切れて写真が撮れませんでした。興味のある方は、2007年

の「穂高連峰を歩く」を見てください。

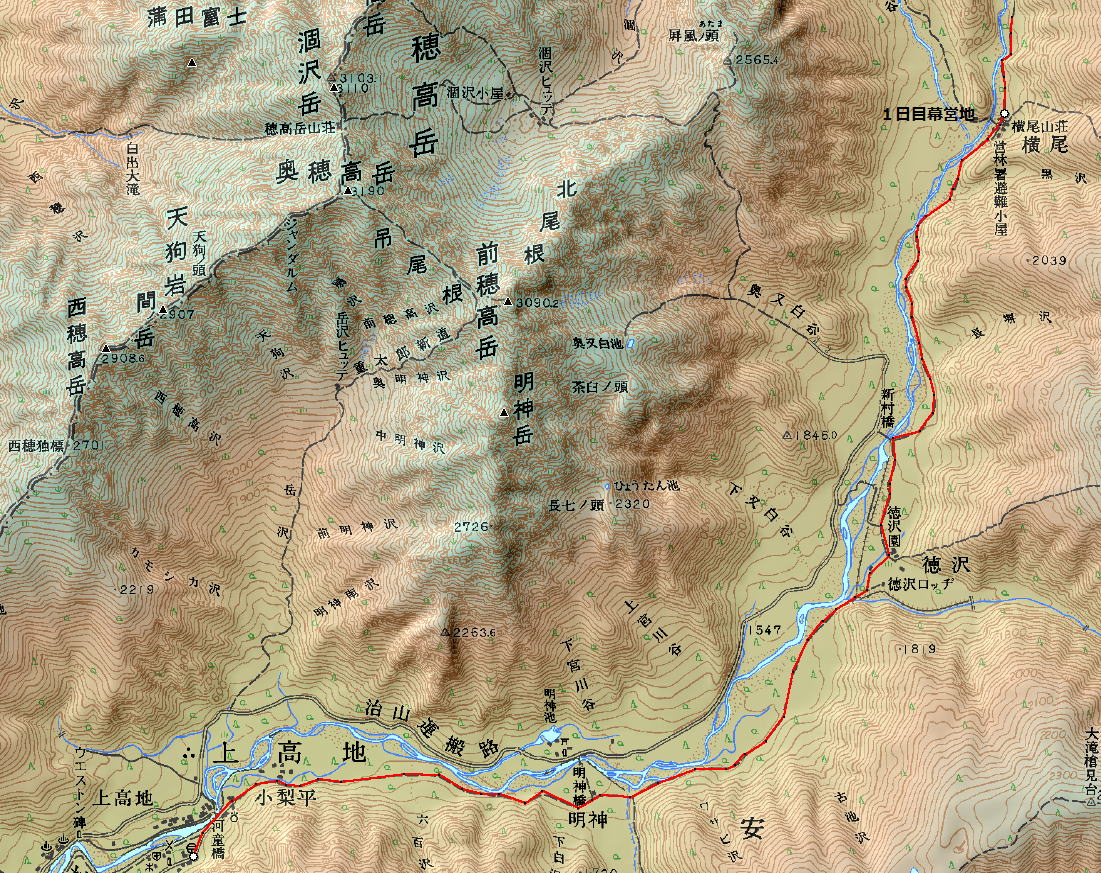

第1日目(2012年8月25日)

上高地13:30 → 明神14:04 → 徳沢14:45 → 横尾山荘幕営地15:37

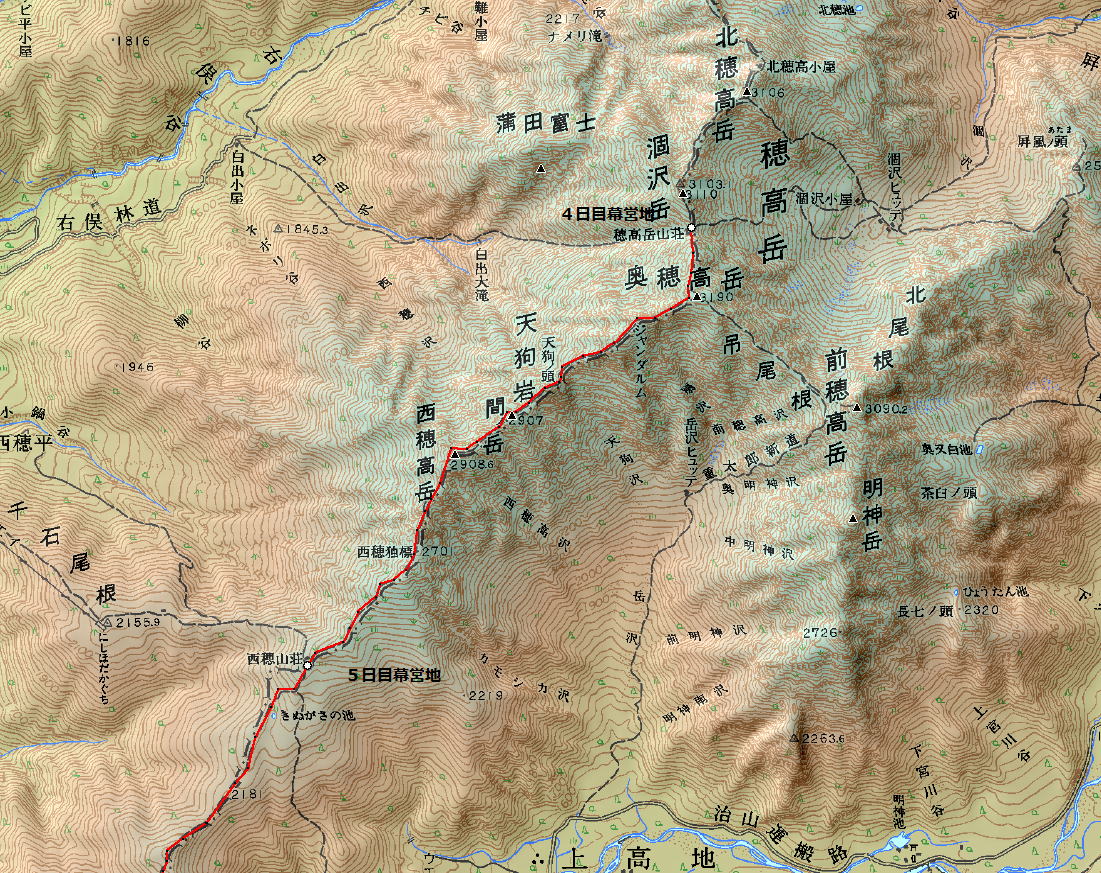

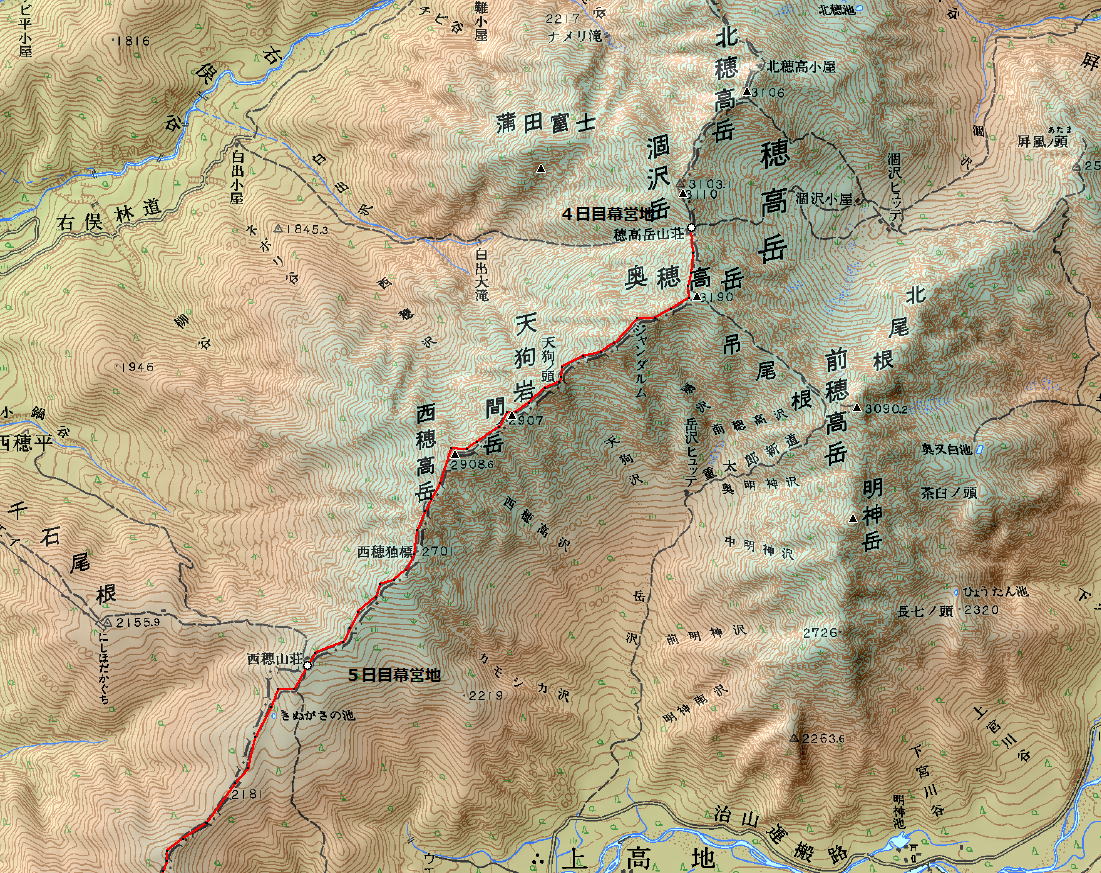

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

赤線は登山ルート、白丸は幕営地

を示す。

土曜日の午後、賑わう河童橋

第1日目の横尾山荘幕営地。国有地なので1泊500円也。

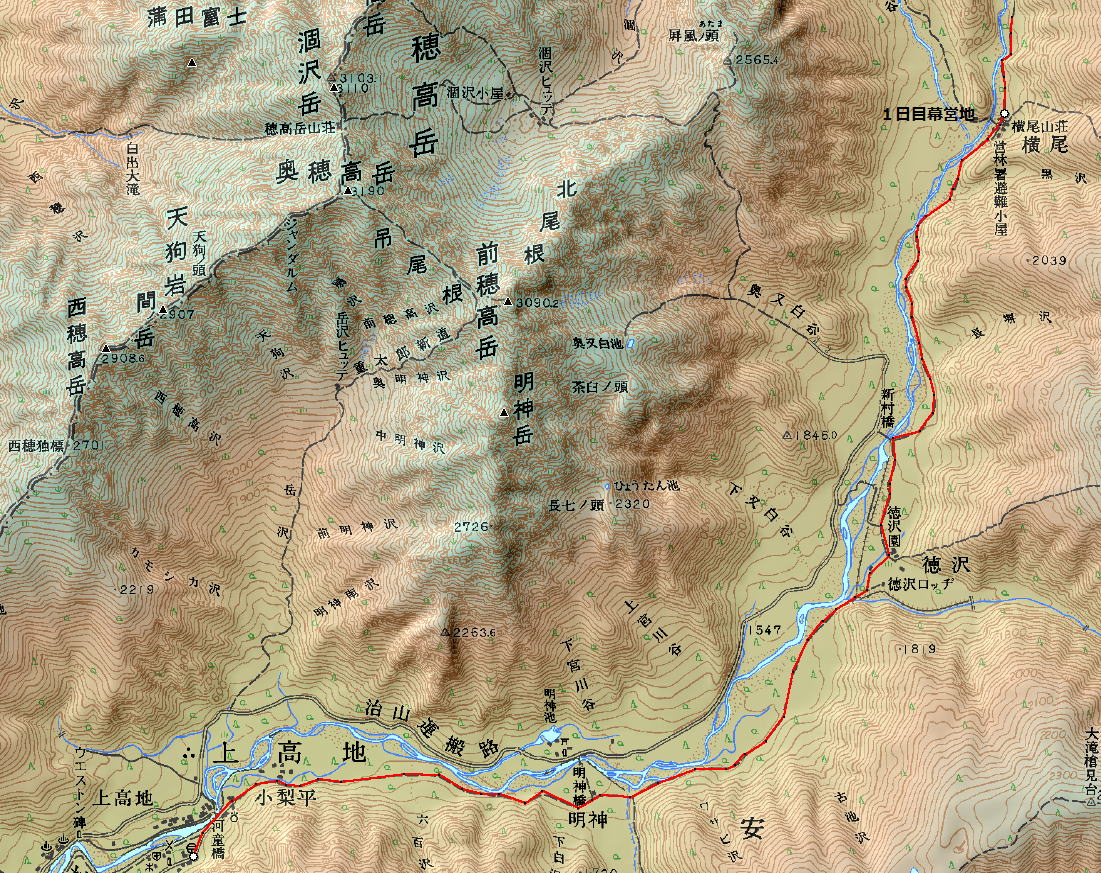

第2日目(8月26日)

横尾山荘幕営地4:46 → 水俣乗越8:13 → 北鎌沢出合10:05 → 北鎌沢右俣コル12:47

→ 天狗ノ腰掛幕営地13:19

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

4時46分、ヘットライトを点けて出発する。

水俣乗越から、これから下ろうとする天上沢を見下ろす。

北鎌沢出合や、尾根筋にラクダのコブのような岩峰P7、

その左の鞍部の北鎌沢右俣コルも見える。

北鎌沢出合から、まっすぐに突き上げている北鎌沢右俣

を見上げる。

これから尾根筋の岩峰P7(右)と天狗ノ腰掛(左)の窪地

である北鎌沢右俣コルまで登って行く。

今回は目印になるケルンが数カ所積まれていたが、前回

はシーズンはじめで、見印になるようなものは何もなかった。

北鎌沢左俣と右俣の分岐点。ここは石のゴロゴロしいて

いる右側を登って行く。

途中で出会った人は、左俣を登ったところ雪渓が出てきて

引き返したと言っていた。

水はここで満タンにした。

右俣をしばらく登ると、行く手を遮るような大きな岩があり、

その少し下、私の腕時計で標高2050mの、谷底に基岩

が露出しているところにも、水は流れていた。

私の腕時計で標高2300mの地点まで登ると、広い谷の

真ん中に、こんもりと茂る木立の島が見えてくる。

ここは岩のゴロゴロしている左の小渓を登る。右の小渓を

登ると、天狗ノ腰掛と岩峰P7の最低コルに行くが、危ない

らしい。

少し登ると、また、二股に分かれている。ここは右の草地の

踏み跡を登る。

左の岩のゴロゴロしている小渓を登ると、途中で消えてしま

うので、急な草地を右上へ適当に登れば、右の踏み跡に

合流するようだ。

前回は、シーズンはじめで、踏み跡は少なかったが、今回は

明瞭な踏み跡があり、これを忠実に辿ればよい。

天狗ノ腰掛の基部にテントを張る。

この他にも、北鎌沢右俣コル(最低鞍部ではない)、天狗ノ腰掛など

にもテント1張り分の空き地があり、北鎌沢右俣コルで出会った若い

3人組の人達は、独標の基部でテントを張ったと、後で聞いた。

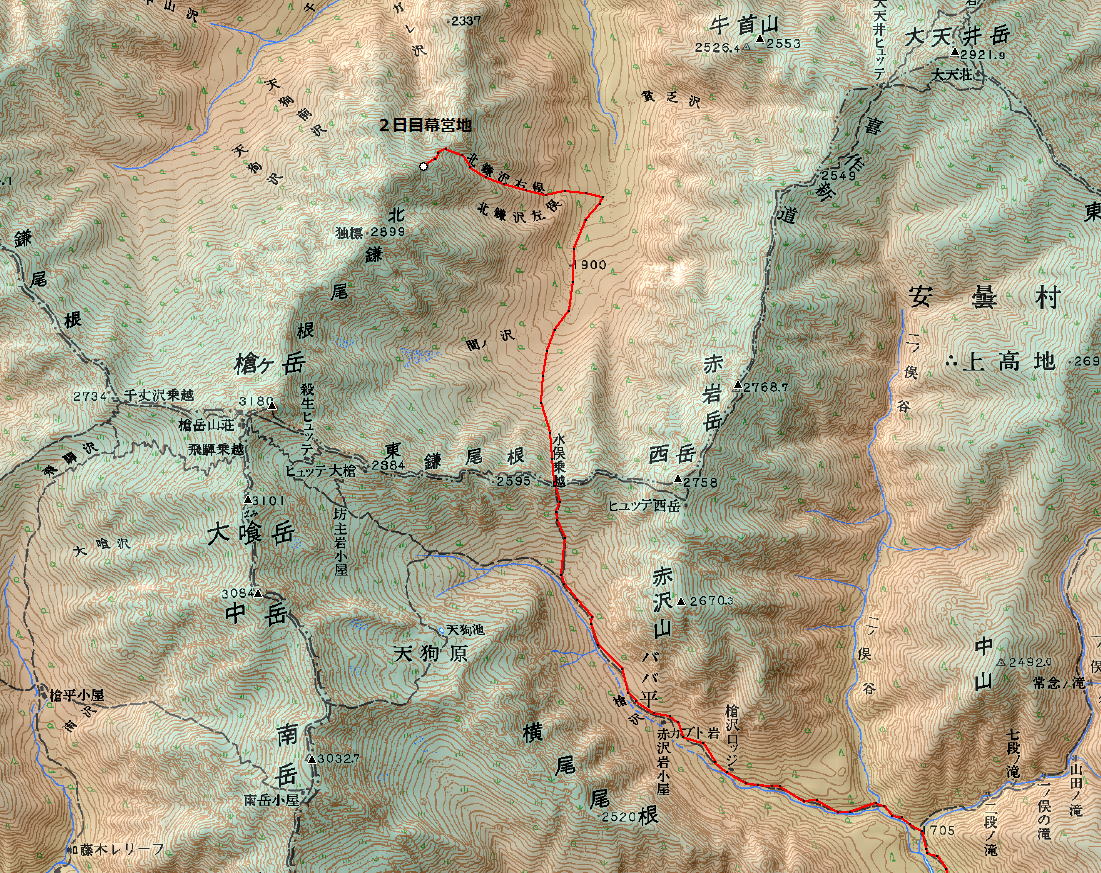

第3日目

天狗ノ腰掛基部・幕営地5:15 → 天狗ノ腰掛5:48 → 独標の基部6:33 → P11の手前の

稜線7:22 → 北鎌平の先の稜線9:30 →槍ヶ岳11:05 → 槍ヶ岳山荘12:00 → 南岳小屋

幕営地14:45

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

朝、目が覚めるとテントの外がほの明るい。急いで起き、軽量化のためバーナーは持ってきていないので、チキンラーメンとスープに水を入れ、他のものを片づける。30分もすれば柔らかくなるはずだが、そんな時間はなく、バリバリと水入りラーメンを食べ、粉のようなスープを飲む。何とか5時15分に出発できた。

天狗ノ腰掛への登りは、朝一番にしては意外と手強い。朝露に濡れながら登ると、右から天狗ノ腰掛(P8)やP9、独標がすぐ近くに見える。

この独標の中腹をトラバースしていく。

独標の基部まで行くと、ロープが掛かっている。

ここから飛騨側(右側)へトラバースしていく。

トラバースの中間あたりに、オーバーハングした岩場や、写真のような岩場が

出てくるが、ホールドもスタンスもしっかりしているので、慎重に渡ればよい。

トラバースの中頃を過ぎると、斜め上に、岩の割れ目に

スリングが掛かっているところが見えてくる。

スリングが掛かっている岩の割れ目。

前回は簡単に登れたように思っていたが、既存のスリングは何となく信用が

おけないので、今回は1〜2度足場を確認しなおした。

割れ目にスリングの掛かっている所を登り、少し右へ行くと、

この1番目の「下の見えない岩場」がある。

下が見えないと不安だが、今回は下りられることが分かっていた

ので、すんなりと下りられた。

1番目の「下の見えない岩場」を下りると、尾根筋の

P11と穴の空いている岩峰を目指して斜上していく。

しばらく行くと、この2番目の「下の見えない岩場」が出てくる。

2番目の「下の見えない岩場」を下りたら、尾根に

向かって登って行く。

尾根に上がった所から前方を見る。

分かりにくいですが、写真で言うと真ん中付近にある

岩峰がP11(左)で、その右が穴の空いた岩峰です。

P11からは、穴の空いた岩峰との間の、このザレ場を

飛騨側(右側)に下る。

下る途中に見えている、前の岩峰P12は、

飛騨側を巻いていく。

途中でリックが残されていた。事故にでも遭われたのだろうか。

そう言えば、昨日出会った、千天出合の方から登ってこられた

3人の若い人達が、P7をロープを使って下りたところ、鞍部で

冬山用のリックを見つけ、調べたが何も見つからず、警察に届ける

ため写真だけは撮ってきたと言っておられた。

P14の白い岩が見えてきた。

P14の一段目の、この白い岩を登る。

見た目以上にスタンスもホールドもしっかりとしている

ので、登りやすい。

前回は、この岩を登ったところから、右に巻いた。

白い岩を登ったところで、明瞭な踏み跡がまっすぐに登っていた。どうしようかと迷ったが、前回トラバースルートを歩いたので、今回は尾根ルートを歩きたいと思っていたこともあり、ここをまっすぐに登って行った。

後で、3人の若い人達に追いつき、聞いたところ、ここをまっすぐに登り、飛騨側は絶壁で回り込めず信州側を巻いたところ、えらい難儀したと言っていた。

私も、踏み跡が少なく、あやしいなと思ったが、小さな岩峰を回り込むだけだから、何とかなるだろうと思い、この写真のような信州側の、通れそうなところを選んで巻いていく。

僅かな踏み跡は途中で上に登っていたが、私はさらに回り込んで、オーバーハングした岩棚のようなところは這って通り、尾根に辿り着いた。

いろんなHPにもあるとおり、巻くときは飛騨側がいいようだ。

はじめは、信州側を巻いて尾根に出たところから、尾根伝いに登るつもりだったが、さっき通ったことのない信州側を巻いたところがヤバかったんで、安全を期して、前回と同様に飛騨側を大きく巻くことにした。

すると、すぐに、この3番目の「下の見えない岩場」が出てくる。

このような岩場を下るときなどに、必要になれば、既存のハーケンなどを利用しようと、スリングを2本用意していたが、使うようなことはなかった。

このあたりからガスってきて、トラバースルートの全容が確認しにくい。

慎重に踏み跡を辿り、若い3人組に追いつく。

飛騨側を大きく巻き、槍ヶ岳の下にきたら、ガレ場をまっすぐに登ると、この北鎌平の下に着く。

ここは直登せず、右を下り気味に巻いた。

北鎌平を巻くと、槍の直下に着く。

ここから左の尾根に向かって、高いところ高いところへと登って行く。

そうすると、左上に、カニのハサミのような岩が見えてくるので、これを目印に、その横をさらに登って行けばよい。

このすぐ上にある第1のチムニーと、第2のチムニーを登れば、北鎌尾根はおしまい。

若い3人組は、第1のチムニーをロープを出して登っておられたが、私は右に回り込んで登る。

若い人達は、この後、第2のチムニーから山頂まで、一気にロープで登られていたが、私は途中から杭のある方へ回り込み山頂へ登った。

この2番目のチムニーは、取りかかりのスタンスがなく、腕に力を入れて登ったところだが、今回は岩の割れ目に、ちょうどよい岩が挟み込まれていて、難なく登れた。

下がっていたスリングもなくなっており、関係者の方が、補修してくれたのかもしれない。

なお、人物については差し障りがあるかもしれないので、ボカしました。見にくいですがお許しください。

ロープをはじめ本格的な登はん用具など、各自20数キロの荷物を背負い、楽しそうに登っておられた3人と、無事の登頂を祝い山頂で握手。若い人達は爽やかでいいですね。

この後、槍ヶ岳山荘でカレーを食べ、先に伸びている尾根の先端の南岳に、ブラブラと下って行った。

今日の宿泊地、南岳小屋幕営地が見えてきた。

前回は、すし詰めの小屋泊まりや狭いテントで、睡眠不足になり頭が痛かったが、今回は一人テントで快調である。

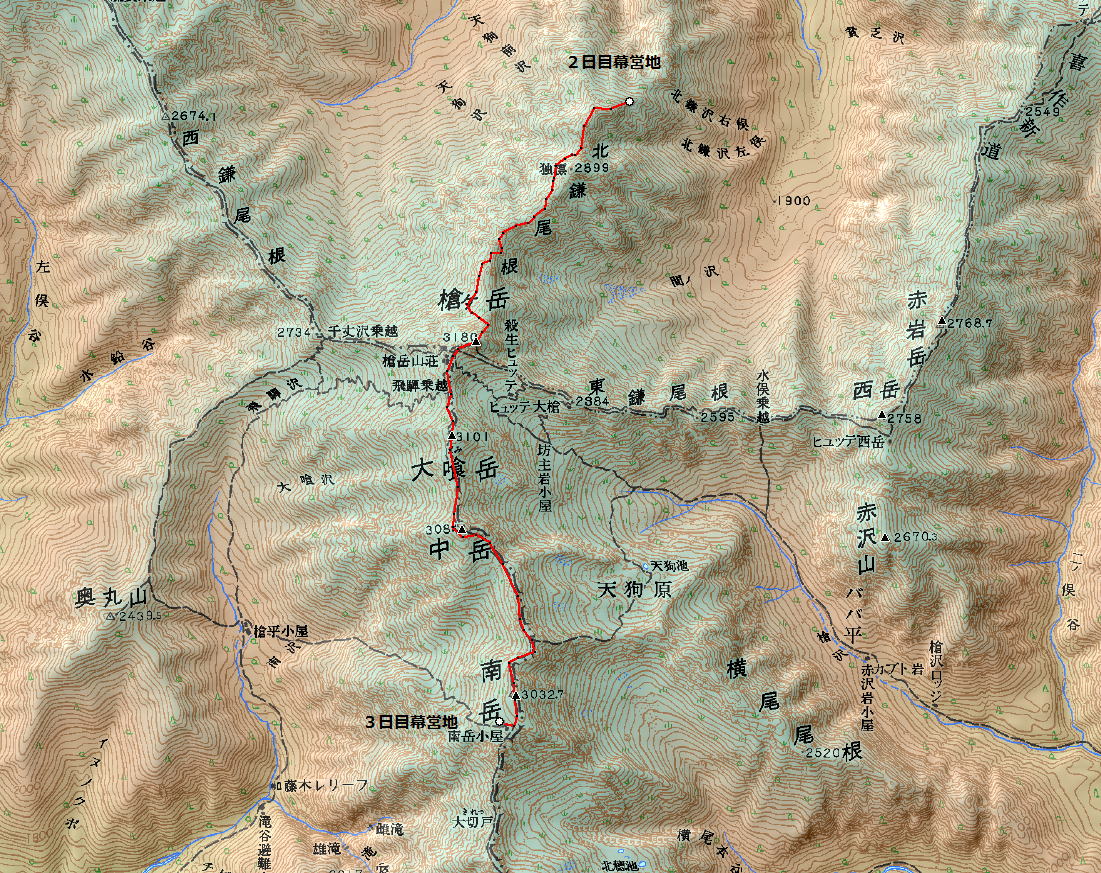

第4日目(8月28日)

南岳小屋幕営地6:20 → 北穂高岳の基部7:45 → 北穂高岳小屋のテラス8:55 →

穂高岳山荘幕営地12:05

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

今日は総計6時間のコース。ゆっくりペースで出発する。

いつものキレット。

北穂高岳を見上げる。

左下の、人がいるとことが長谷川ピーク。

飛騨泣きなどの岩場を登ると北穂高小屋に着く。

日本アルプスの中でも、このテラスで、槍を見ながら飲むコーヒーはいいですね。

ゆっくり休んでから涸沢岳を目指していく。

涸沢岳の下りから奧穂高岳を見る。

昼に、穂高岳山荘の幕営地に着く。

テントを張ってからラーメンを食べる。今回はヤバイところなので、荷物を軽くするため、行動食と小屋のない北鎌尾根以外では、小屋食を利用することにした。

第5日目(8月29日)

穂高岳山荘幕営地5:15 → 奧穂高岳6:00 → 天狗ノコル7:58 → 西穂高岳の

一つ手前のピーク10:23 → 西穂高山荘幕営地12:38

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

朝焼けの写真を撮ろうとしたところ、電池が切れていた。説明書では330枚撮れることになっていたのに、半分でアウト。説明書と実際の撮影環境が違ったのであろう。すいません。

コース状況等は、ほとんど変わっていないので、興味のある方は、2007年の「穂高連峰を歩く」をご覧ください。

岩峰で休んでいるとき、同年配の2人と知り合い、いろいろと話をするうちに、ここに来られるのはもう最後かななどと、少し寂しげに話しておられたのを聞いて、そういう私も、もう来ることはないだろうから、「夏の終わりに岩尾根歩き」ではなく、「人生の終わりに岩尾根歩き」だな などと思ったりした。

第6日目(2012年8月30日)

西穂高山荘幕営地5:58 → 焼岳小屋8:46 → 焼岳北峰10:20 → 中の湯温泉12:40

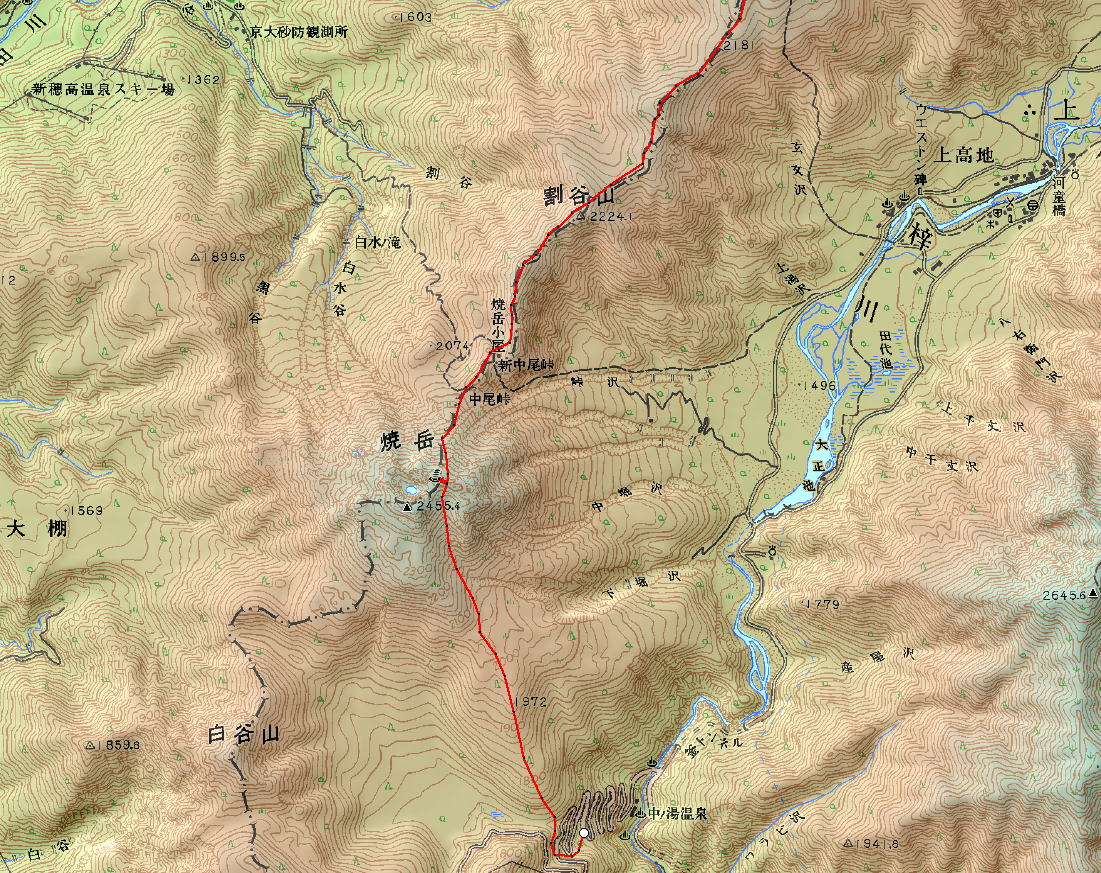

「この地図の作成に当たっては、

国土地理院長の承認を得て、同

院発行の数値地図50000(地図

画像)及び数値地図50mメッシュ

(標高)を使用した。(承認番号

平24情使、第346号)」

トリカブト、あちこちに咲いていた。

これも多く咲いていたトウヤクリンドウ

花の名前はM氏に教えてもらった。

日本百名山一覧表

日本アルプス等一覧表