|

改訂版 南アルプス全山縦走 |

あれから4年目の夏、また、夜叉神峠に降り立つことができた。

南からの縦走も考えたが、夏山合宿の印象が強すぎるためか、それとも、日本海側の育ちで、青い鳥

は南の山の彼方にいるという刷り込みのためか、前回と同じ北から南への縦走となった。

北岳の左俣沢ではなく三峰岳に変えたこと、易老渡に下りたこと以外は、前回と同じですが、写真だけ

は新しいものと取り替えましたので、ご覧ください。

| 日数 | 行 程 | 百名山 |

| 1日目 | 自宅 → 夜叉神峠 ~ 夜叉神峠小屋テント場 | |

| 2日目 | テント場 ~ 鳳凰三山 ~ 早川尾根小屋テント場 | 鳳凰三山 |

| 3日目 | テント場 ~ アサヨ峰 ~ 甲斐駒ヶ岳往復 ~ 仙駒小屋テント場 | 甲斐駒ヶ岳 |

| 4日目 | テント場 ~ 仙丈ヶ岳 → 両俣小屋テント場 | 仙丈ヶ岳 |

| 5日目 | テント場 ~ 三峰岳 ~ 間ノ岳 ~ 農鳥小屋テント場 ~ 農鳥岳往復 | 間ノ岳 |

| 6日目 | テント場 ~ 北岳往復 ~ 三国平 ~ 熊の平小屋 | 北岳(間ノ岳) |

| 7日目 | 小屋 ~ 塩見岳 ~ 三伏峠小屋テント場 | 塩見岳 |

| 8日目 | テント場 ~ 荒川前岳 ~ 悪沢岳往復 ~荒川小屋テント場 | 荒川岳 |

| 9日目 | テント場 ~ 赤石岳 ~ 聖岳 ~ 聖平小屋テント場 | 赤石岳・聖岳 |

| 10日目 | テント場 ~ 茶臼岳 ~ 光岳小屋 ~ 光岳(光石)往復 | 光岳 |

| 11日目 | 小屋 ~ 易老岳 ~ 易老渡 ~ 旧南信濃村和田 |

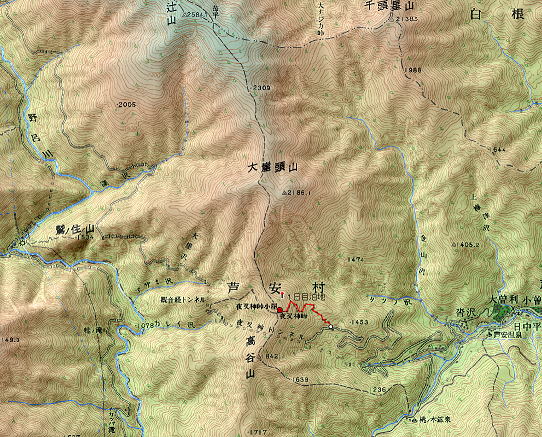

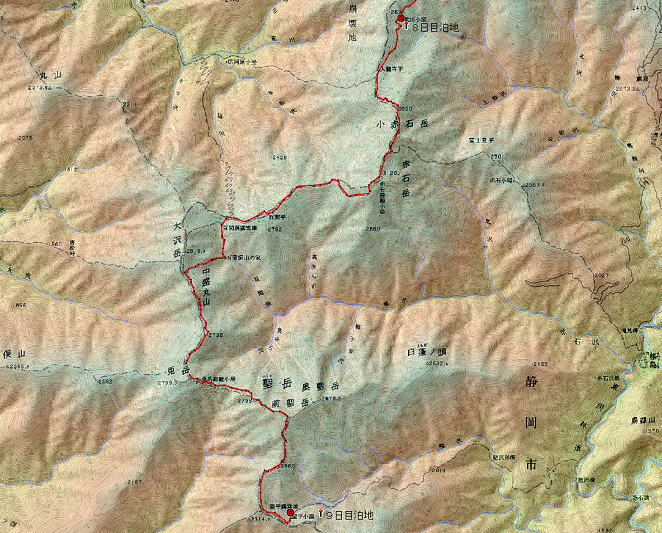

| 1日目 |

| 甲府駅バスターミナル・水補給14:00 → 夜叉神峠登山口15:26 → 夜叉神峠小屋テント場 16:40 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

梅雨明けの予定が空いたので、思い立ったよう

に南アルプスへ再びやってきた。

登山口の傍に水場があり、管から冷たい水が流

れていた。

夕陽が白峰三山の

稜線に沈む。

あの稜線を歩くのは

4日後だなと思いな

がら眺めていた。

|

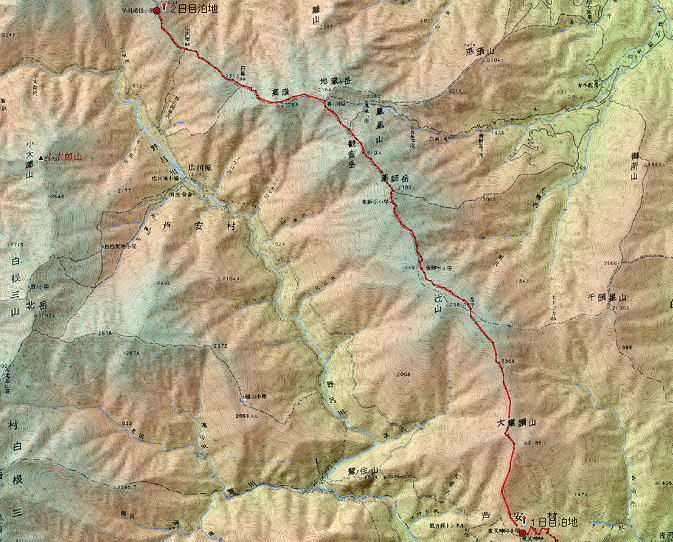

2日目(鳳凰三山) |

| 夜叉神峠小屋テント場4:30 → 南御室小屋・水補給7:47 → 薬師岳9:13 → 観音岳9:45 → 高嶺11:35 → 早川尾根小屋テント場13:56 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

なだらかな樹林の道を登ると、林間から朝日を浴びた

(右から)北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰三山が姿を現した。

赤い実のハイマツが美しい。

樹林帯を抜けると、白く

輝く薬師岳が、目の前に

現れる。(前HPに掲載)

ジャリジャリと花崗岩の

風化した白い砂を踏みし

めながら、観音岳を越す

と地蔵岳が見えてくる。

赤抜沢ノ頭までくると、まだ天候が安定して

いないのだろう、ガスがかかりはじめた。

高嶺を過ぎるとゴロタ

石の急な下りが始まる。

下った所が白鳳峠だ。

ひと山越すと、また同じような

広河原峠に着く。

|

3日目(甲斐駒ヶ岳) |

| 早川尾根小屋テント場・水補給4:35 → アサヨ峰6:51 → 栗沢ノ頭7:51 → 仙水峠9:03 → 甲斐駒ヶ岳11:13 → 仙水峠13:33 → 北沢峠仙駒小屋テント場14:45 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

朝露に濡れな

がら樹林帯を

登って行く。

この間、端正

な北岳が、ず

っと眺められる。

仙丈ヶ岳と、その左には、明日辿ることになる仙塩

尾根(バカ尾根)が長く伸びている。

ミヨシノ頭と、左に目指すアサヨ峰が近づいてきた。

まだ7時前だというのに

ガスが掛かり始めた甲

斐駒ヶ岳。

アサヨ峰を越し、栗沢山からは急な下りになる。

1時間強下ると仙水峠に着く。

仙水峠にリックを置き

甲斐駒ヶ岳を往復す

る。

駒津峰を過ぎ、直登

ルートを行く。

この尾根を登り、途中

から斜め右に登る。

花崗岩の白い甲斐駒ヶ岳山頂に着く。

ガスがかかり遠望は効かない。

小休止後、中央に見える摩利支天の方に下り、

途中から右にトラバースしていく。

白いシャクナゲがよく咲いていた。

仙水峠に戻り、ゴロゴロした石の道を下っていくと、

北沢峠仙駒小屋テント場に着く。

|

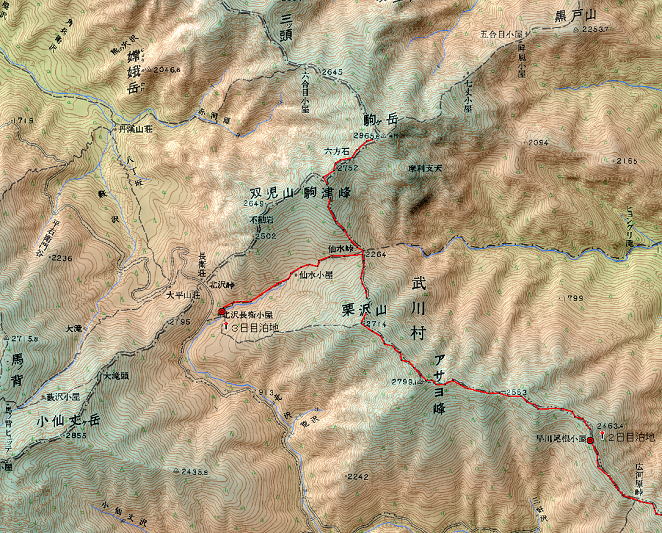

4日目(仙丈ヶ岳) |

| 北沢峠仙駒小屋テント場・水補給4:28 → 大滝ノ頭五合目6:24 → 仙丈ヶ岳8:33 → 大仙丈ヶ岳9:10 → 高望池11:18 → 野呂川越13:12 → 両俣小屋テント場13:59 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

テント場からまっすぐトラバース道を行く。尾根に合流したと

ころが2合目。

もうひと登りして、五合目を過ぎると視界が開け、目の前に小

仙丈岳が現れる。

振り返ると、栗沢

山と、V字型に下

った仙水峠、甲

斐駒ヶ岳が見える。

その左には、昔

歩いたギザギザ

した鋸岳が続い

ている。

小仙丈ヶ岳を過ぎると、

広大なカールと仙丈ヶ岳

が近づいてくる。

天気がよく、日焼けで腕

がヒリヒリする。

山頂が近い。なだらかな尾根歩きなので、見た目以上

に早く着く。

山頂から、これから辿ろうとする大仙丈ヶ岳とそれに続く

仙塩尾根(バカ尾根)を見る。

大仙丈ヶ岳。ここからは静かな別天地となる。

大仙丈ヶ岳からバカ尾根を見下ろす。

バカ尾根の向こうには、右から間ノ岳と北岳が見える。

振り返る。

もう、仙丈ヶ岳

や大仙丈ヶ岳

からずいぶん

と下ってきた。

高木帯に入るまでの灌木帯は、ハイマツが伸びて道

を塞ぎ歩きにくい。

このあたりからいよいよ長い樹林帯が始まる。

尾根の先の小さな三角形の山が横川岳で、そこを下

れば野呂川越だろう。

高望池。

池の向こうの道を下ると冷たい水が流れていたと聞いた。

右の日影になっている山が、横川岳で、その先の鞍

部が野呂川越。

多くの倒木があり、その伐開整理にどのくらいの人

が関わったのだろう。

やっと、野呂川越に着く。

ここまで来れば、後ひと下り。

両俣小屋に着く。コーヒーをいただきながら、小

屋の人から情報を聞く。

左俣沢は、水が多く岩が隠れていていること。

私が歩いた4年前よりも、さらに荒れていて、今

シーズンまだ登った人はいないと言う。

また、昨日、小屋の近くで親子の熊を見たので

明るくなってから鈴を付けて行くようにとも言う。

何かあったとき、小屋の人に迷惑をかけるので

小屋の人の言うとおり、明るくなってから、まだ

歩いたことのない三峰岳コースを行くことにした。

前回の時も好印象を持ったが、いい人達だ。

もう一度、尋ねてきて、何度も徒渉する左俣沢

とそれに続く急登の、いかにも南アルプスらし

いこのコースを歩いてみたい。

|

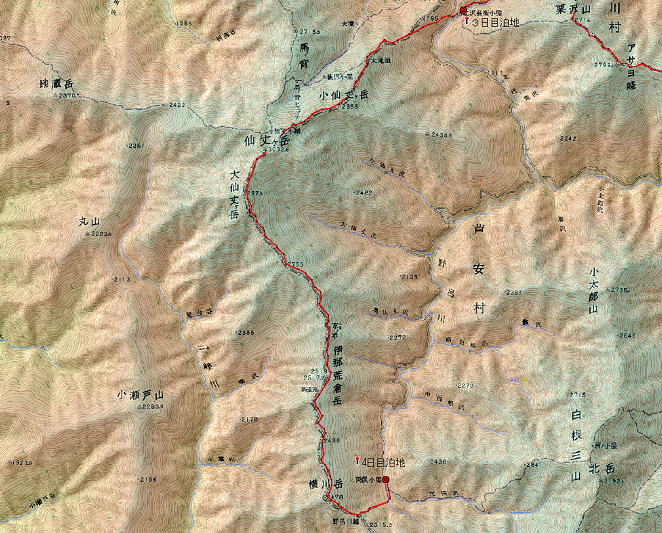

5日目(間ノ岳・農鳥岳) |

| 両俣小屋テント場・水補給4:28 → 野呂川越5:20 → 三峰岳8:20 → 間ノ岳9:22 → 農鳥小屋テント場・テント設営10:40 → 農鳥岳12:08 → 農鳥小屋テント場13:25 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

言われたとおり、明るくなってから、鈴を持っていた同

行者の後に付いて出発する。

樹林帯の尾根を登ったり下ったりしながら歩いて行く

と、林間から三峰岳が姿を現した。

次第に傾斜を増した尾根

を登る。

三峰岳に着く。

山頂から長く伸びる尾根の向こう

に塩見岳、さらもその遠方の荒川

岳を眺める。

三峰岳山頂から、これから登ろ

うとする間ノ岳を見上げる。

右には、農鳥岳も見える。

振り返れば、今日

登って来た尾根や、

長々と続くバカ尾

根、その先の仙丈

ヶ岳が望まれた。

砂利尾根をしばらく登ると、だだっ広い

間ノ岳山頂に着く。

間ノ岳から、鞍部にある赤い屋根の

農鳥小屋テント場へ下っていく。

農鳥岳も上から見るとやゝ情けない。

農鳥小屋テント場でテントを設営してから、

前方に見えている農鳥岳をピストンする。

雲が広がらない内にと、気がせく。

西農鳥岳から農鳥岳に向かう。

平たい尾根の真ん中あたりが山頂になる。

西農鳥岳から赤い屋根の農鳥小屋まで下る。

間ノ岳から左に伸びる尾根の先端あたりが三国平。

小屋に帰ってから、水場に下る。水は冷たくてうまいが、これがなかなか遠い。

光岳小屋の水場と双璧だ。

|

6日目(北岳) |

| 農鳥小屋テント場・水補給4:30 → 三国平への分岐点 → 間ノ岳5:53 → 北岳8:04 → 分岐点11:18 → 三国平13:01 → 熊の平小屋13:31 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

今日は、4日前に眺めた白峰三山の稜線歩きだ。

まず、三国平への分岐点にリックを置いてから、

昨日下ってきた間ノ岳の登りから始まる。

間ノ岳に着く。

朝日を浴びた塩見岳、荒川前岳・中岳と悪沢岳、

その間に重なって見えるのは、赤石岳だろう。

今から、前方に見える北岳を往復する。

朝日を浴び、日焼けした肌に気持ちよい涼風

を受けながら、ザクリザクリと歩いていく。

今まで歩いてきた鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、

仙丈ヶ岳などの山々に囲まれながらの空中

散策。しかも、空身だ。

この山行中、唯一出会ったテントを担いだ縦走者グループ。

その後に付いて下り、北岳山荘でコーヒータイム。

中白根山へ引き返す。

左は間ノ岳。

中白根山からの間ノ岳。

間ノ岳が近づく。

間ノ岳を下り、分岐点に置いておい

たリックを担ぎ三国平へのトラバース

道を進む。

中央に見える谷に水場があり休む。

いつものことながら、時間が止まって

いるような、この広大な景観の中に独

り座っていると、タイムスリップして、

40数年前の自分が、傍らに座ってい

るような妙な気持ちになる。

それで、「まあ、それなりに楽しい

人生だったな。」とワザと声を出して

話してやった。

再び来られたら、「その後の10年も

まあ楽しかったな。」と言うのだろうか。

三国平。

前回と同様、寝そべり

ながら、明日辿る長々

と続く尾根筋とその先

の塩見岳を眺めていた。

三国平から少し下ると赤い屋根の熊ノ平小屋に着く。

ここでYさんに遭遇。

夕食はテント者には出さないので小屋泊りとし、会食。

何かの形で報告されると思いますので、ここでは予告

のみとします。

|

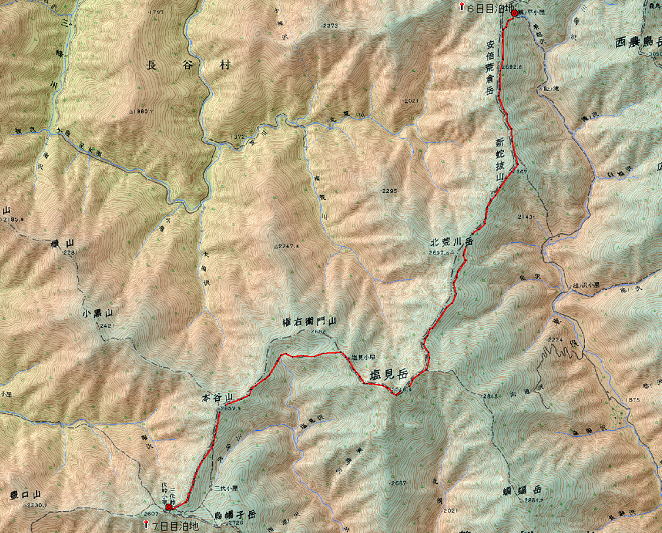

7日目(塩見岳) |

| 熊ノ平小屋・水補給4:34 → 北荒川岳7:01 → 塩見東岳9:26 → 本谷山12:26 → 三伏峠小屋テント場13:44 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

北荒川岳を越すと、使用不能の小屋のあるキャンプ場跡がある。

ここから本格的な登りにかかる。

振り返ると農鳥岳、間ノ岳、

甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳が見える。

北俣岳分岐まで登り切ると、

塩見岳が眼前に迫ってくる。

塩見東岳に到着。西峰もすぐ傍にある。

標高は、東岳の方が若干高い。

西峰からこの尾根を下る。

明日登る予定の荒川岳は、まだあんなに遠い。

塩見岳をバックに、コーヒータイム。

三伏峠。

ここまで来ると、何だか帰ってきたような気分になる。

いつも着た切り雀だったが、水場に行き、、着ている

ものを洗い、体も拭いた。小屋を利用するとなると、

少し気を遣う。

|

余談1 |

|

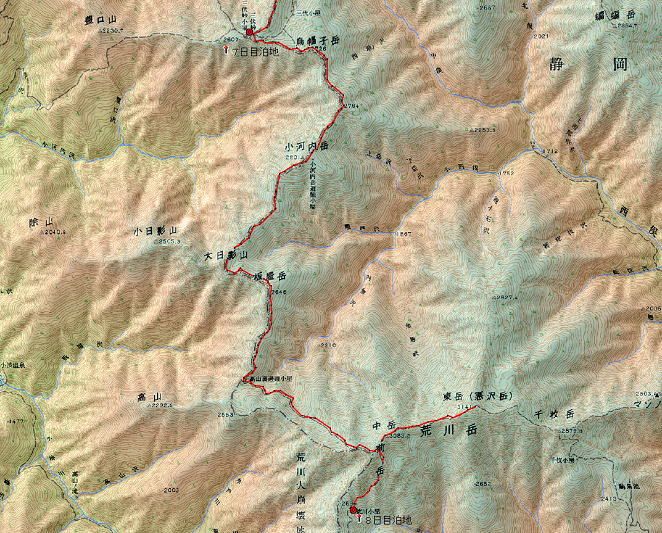

8日目(荒川岳) |

| 三伏峠小屋テント場・水補給4:17 → 小河内岳6:22 → 高山裏避難小屋9:17 → 荒川前岳12:29 → 悪沢岳13:32 → 分岐点14:30 → 荒川小屋テント場15:35 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

今日は長丁場なので、少し早く発つ。

早朝の烏帽子岳から、これから辿る前小河内岳、

小河内岳が、遠くには荒川三山も見える。

小河内岳からの荒川三山。

前回は、この荒川岳までのルートで、何グループかの

人達に出会ったが、今回は、高山裏でテントを張って

いたという単独行者1名のみであった。

樹林帯の長い行程なので、敬遠されるのだろう。

小河内岳から尾根筋を辿ってから、直角に左に曲

がる瀬戸沢ノ頭方面を見る。

今回 、南アルプスを歩いてみて、熊ノ平から高山裏

非難小屋あたりまでの、ずいぶんと長い区間、チェ

ンソーによる登山道の刈払いが随所でされていた。

どこから費用が出されているのか分からないが、

関係者の方々に感謝します。

瀬戸沢ノ頭から意外

な方向に赤石岳が見

えた。

右に小さく三角形の

中盛丸山も見える。

小屋から少し進んだところに水場があるので、

たっぷりと水を補給してから、ゴロゴロした荒川

カールの登りにかかる。

前回よりも、1時間遅れで荒川小屋に下る分岐点

に着く。

天気もよいし、これまで午後に雷が鳴ったことは

ないが、馬力を掛けて中岳の向こうに見えている

悪沢岳のピストンに向かう。

鞍部まで下り、ここを

登り返す。

山頂はもう少し先で

隠れて見えない。

1時間弱で悪沢岳に着く。

前回はガスっていたが、今回は見晴らしが効く。

少し休んでから、見えている中岳に引き返す。

悪沢岳から戻る途中で、

赤石岳を見る。

右の肩が、大聖寺平だ。

稜線の分岐点から、いよいよ下りにかかる。

荒川岳から荒川小屋に下る斜面一面のお花畑。

|

9日目(赤石岳・聖岳) |

| 荒川小屋テント場・水補給4:10 → 大聖寺平4:47 → 赤石岳6:21 → 百間洞山の家・水補給8:29 → 兎岳11:25 → 聖岳13:27 → 聖平小屋テント場15:58 |

| 余談2 気力と足力? 今回は、4年前のように「定年になったら全山縦走するのだ。」というような目的意識はなく、足の 動くまま足力?に任せて楽しみながら歩けばいいと考えていた。 実際に歩いてみて、「この区間をこの時間で歩くとは、ずいぶんと気力を込めて歩いていたもの だな。」と、何度も感じた。1日の行程時間を比べてみても、前回は今回より1時間ほど短い。 三伏峠あたりまで来ると、「ああ帰ってきたな。」というような気になり、気力と足力が噛み合って、 やっと調子が上がってきた。 私自身は、前回より体力が付いていると思っていたので、いくらチンタラ歩きと言っても、日程が 1時間も遅いのを少し気にしていたが、気力さえ伴えばそれなりの歩きができるし、楽しむのなら、 今回のペースでよいのだと納得できた。 足力に任せて歩けば、きっと楽だろうとの想定は、その分時間が長くかかるためか、それなりに 疲れた。下りでは、特にチンタラ歩きに徹したので、足が棒になるようなことはなかったにせよ、こ れは誤算だった。(歳のせいだと思いますがね。) |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

赤石岳山頂。ガスが吹き付け、人影なし。

休む気もしないので、すぐに百間平へ下る。

百間平側は、ガスも吹き付けず、穏やかだ。

百間平と、その先の中盛丸山と兎岳。

穏やかな百間平。

その昔は、零下20度の強風のな

か、テントから出ての用足しが大

変だった。

何日も前からよく見えていた中盛丸山に、

やっと到着。

中盛丸山山頂から、兎岳を見る。

雲が出てきた。なるべく早く聖岳を越し

たいので、ペースを上げる。

兎岳までは、あと1本か。

兎岳山頂から聖岳を見る。

兎岳から一旦コルまで下

り、聖岳を登り返す。

ガレ場の傍を一部通るが、

ほとんどがハイマツの中

の道なので、登りやすい。

1時半に聖岳到着。雷の心配なし。明日で終わりだなと思いながら、(左から)上河内岳、茶臼岳、

仁田岳をゆっくりと眺める。その向こうに光岳の山塊も見える。

計画では前回どおり寸又峡へ下るつもりだったが、昔懐かしい名前に惹かれ、小さく見えている易

老岳の右尾根を下る易老渡に行ってみたくなった。

赤い屋根の聖平小屋まで

後少し。

明日は、この上河内岳を

登り返す。

|

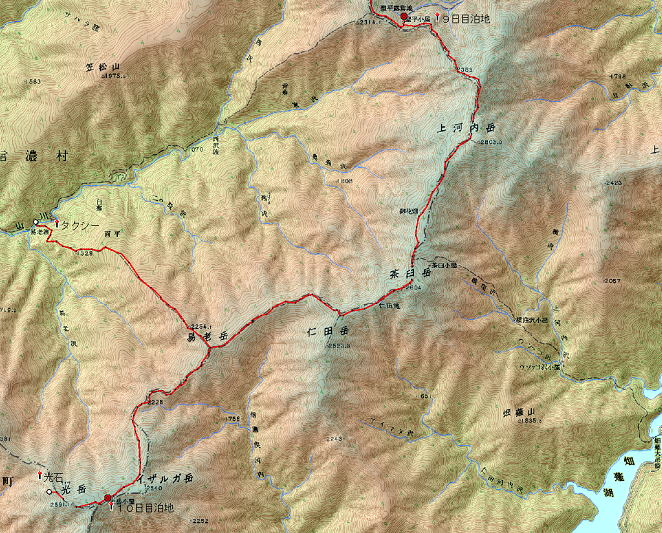

10日目(光岳) |

| 聖平小屋テント場・水補給4:27 → 上河内岳6:45 → 茶臼岳8:20 → 仁田岳9:15 → 易老岳10:49 → 光岳小屋13:11 → 光岳・光石 → 光岳小屋14:08 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図

50mメッシュ(標高)を使用した。(承認番号 平22業使、第150号)

| 余談3 山の食料 長期縦走の食料は、荷物を軽くしたいので、どうしてもフリーズドライのものが中心となる。ここ数 年の間に、ご飯類はあっても、おかずになるものがなくなってしまった。 今回、夕食は、半数を、湯を注いで作るご飯と洋風雑炊のリゾットを主食に、汁物とコーンス-プ を加えたものにした。メシと雑炊では食べられたものではなく、完全に失敗。 残りの半数は、そんなにストイックに考えなくてもと、小屋食にしてみた。功罪相半ば。 今後、地 上で、あれこれと試食をしてみないといけない。 朝食では、ラーメンがカロリーも高く見直した。行動食は、軽くしたいので付録のようなところかな。 |

朝日の聖岳を振り返る。

上河内岳が近づいてきた。

二重稜線の肩にリックを置き、山頂をピストンする。

山頂から、茶臼岳と仁田岳を見る。尾根伝いの

に先に易老岳も見える。

その向こうには光岳が、地平線の上にデンと頭

を出している。

茶臼岳に向かう途中の庭園のようなお花畑。

広々とした茶臼岳。

中間あたりを左に下ると茶臼

小屋。

茶臼岳山頂から、仁田岳

(中央)、易老岳(右端)、

光岳(遠方中央)を眺める。

希望峰(右)にリックを置き、少し離れた仁田岳(左)

に行く。

いつもすっ飛ばしてしまう仁田岳。今日は景色が眺め

られそうなので、初めて出かけていく。

しかし、着いた時には、ガスがかかってしまい写真も撮

らずに引き返した。

易老岳と三吉平を過ぎ、静高平に着く。

水場は、1カ所枯れていたが、もう1カ所は流れてい

たので補給する。

小屋の人の話では、水源が浅いので、1週間ほど日

照りが続くと枯れるらしい。

|

11日目 |

| 光岳小屋5:07 → 易老岳6:50 → 易老渡9:50 → タクシーで旧南信濃村和田へ、翌日帰宅。 |

途中のヒノキ天然林。この前後で、若い人達や中年者

の3グループに出会った。

下りならいざ知らず、この雨の中、これから登ろうという

のだから大したものだ。

易老渡は、人家から離れた全くの山中。冬山なのか

春山なのか、それともまったく行ったことがないのか、

記憶の靄を解くようなものは何も見当たらなかった。

頼んでいたタクシーに乗ると、雨で谷水が溢れた

砂利道をどんどん進む。行く手を倒竹が塞いでいると、

運転手は横に置いていた太鎌でさっと刈り払い、こんな

ことはよくあると言う。

1時間余り走ったであろうか、日本三大秘境のひとつ、

秋葉街道の古い宿場町和田に着いた。

古い塩街道の宿場町の、しもた屋風の宿に案内してもらう。年老いた夫婦が、かいがいしく世話を焼いてく

れる。まずは、着ているものを全て脱ぎ洗濯機に放り込む。浴衣に着替えて、一息つく。

ちゃぶ台に向かい、順調しすぎて感動の薄い今回の山行を締め括るために、何か書いてやろうとしたが、

疲れていたので、すぐに畳の上に大の字になる。

子供の声も聞こえず、テレビの音も、車の音もしない。開け放れたれた窓の外は、雨がザアッと降っている。

雨にけぶるお寺の杉木立が見える。まだ昼過ぎなのに、雨降りで暗いせいだろうか、カナカナと蝉の声が響く。

どのくらい経ったのだろうか。目が覚めても、相変わらず、ザアッという雨音に、カナカナと蝉時雨。

電気も点けず薄暗い畳の上に寝転びながら、今回の山行についてまた考えた。山行中も折に触れ、考え

てきたが、はじめから思い付きのように出かけてきたので、いまさら山行の目的なり位置付けなど、あれこれ

考えてみても、出てくる訳がない。

服もまだ乾かないし、することもないので、ザアッという音とカナカナという音が混じり合う薄暗い畳の上に寝

転びながら、ぼんやりと考え続けた。

夕暮れになっても、塩街道で賑わった遙か昔から続いているかのようなザアッという雨音と、カナカナという

蝉時雨。突然、ボーン、ボーンという鐘の音が響いてきた。

そうだ、続ければよいのだ。この山里の、あの鐘のように、打ち続ければよいのだ。山登りに登る意味づけ

など、あれこれ考える必要はなく、ただ、続ければいいのだと思い至り、目頭が熱くなった。

北荒川岳まで登ると、塩見岳が崩壊地

の向こうに見える。

何だか知らない花

|

付録 |

縦走に持参した1日分の食料です。

① 朝食

ラーメン1袋、または、レガー・山菜そば等数種1袋

② 行動食

プロテイン1袋、バランスアップ・グラノーラ1袋、カロリーメイト1袋、aminoVITAL1袋、甘納豆1ヶ、ピーナ

ッツチョコ2ヶ、サラミソーセージ2ヶ、すだち岩塩キャンディ-2粒

③ 夕食

炊込みおこわ1袋、レガ-・きのこリゾット1袋、ミネストローネ等1袋、クノールスープ1袋

④ 錠剤

アリナミンA3粒、カルシュウム剤2粒

⑤ その他

スライスにんにく1袋、じゃこ1袋、アジシオ 計1,945Kcal/日